お出かけしましょう、御主人様 後編

「時間もそろそろ夕食時だし、ご飯にしよっか」

既に日が傾き赤い日差しが降り注ぐ時間帯。ユウタ様と私は王宮内の、ユウタ様の自宅にいた。

「何か食べたいものある?」

「…そんな、ユウタ様が作らずとも私が用意します」

「エミリーは休んでてよ」

「…ですが私はユウタ様のメイド」

「オレのメイドならちゃんと休むときには休んでね」

黒い上着をハンガーにかけ、露わになった雪のように白い服。その上に羽織るのはまた同じ黒いエプロン。慣れた手付き皺を広げ、腕を通して紐を縛る。

「…」

その姿を見て胸に懐かしさが込み上げてくる。私がまだ拾われたばかりの頃、世話をして下さったユウタ様の姿と同じものだ。

―気付けばあれから随分と時間が過ぎ去った。

変わらぬユウタ様と魔物となった私。テーブルの向こう側にある後ろ姿は以前と何も変わっていない。

思わず浮かぶ笑みと懐かしさ。しかし、同時に抱く違和感に首をひねる。

―違う。これは私の求めた姿ではない。

優しさに甘え、導かれてようやく立ち上がったメイドの私。だというのに何故後ろ姿を眺めているのだろうか。

今はユウタ様のメイドである。キキーモラである。だというのに何故昔と同じ位置にいるのだろうか。

女だ、魔物だ以前の問題。これではメイドから堕落しているだけではないか。

これでは何も変わらないではないか。

「…ユウタ様」

立ち上がった私は私服から一瞬でメイド服へと姿を変える。振り向きこそしなかったがユウタ様は気づいたらしく手が止まる。

「休んでなよ」

「…休日であっても私がユウタ様のメイドであることに変わりありません。メイドにとって休息よりも祖主人様の役に立つことこそ望むこと。せめて、お手伝いだけでもさせて頂けませんか?」

「……あぁ、もう。仕方ないな」

小さくため息を付くが内心嫌がっているわけではない。ちょっとばかりくすぐったがるような、困った様な感覚だ。

「それじゃあ、この皮剥いてもらえる?」

「…はい」

手渡されたジャガイモと包丁を手に料理を進める。この程度時間をかけるまでもない。包丁を閃かせ芽を取り除き、削らぬように皮のみを剥いでいく。

その間にユウタ様は手際よく動き、流れるように足を運ぶ。手元の人参や玉ねぎを素早く切ると火にかけた鍋に油を引き、調味料を指に挟む。

「…どうぞ」

「ありがと」

求められるタイミングに切り終えたジャガイモを手渡すとそのまま鍋へと散らす。他の材料も同様に。

まんべんなく火を通すため鍋を揺らすユウタ様。野菜が踊り、調味料を振り撒き、注いだ水が弾け飛ぶ。

蓋を指ではじき黒い液体を目分量で注ぐ。躊躇いも迷いも一切ない。野菜が染まり、食欲を刺激する香りが漂い始めた。

「ん…」

スプーンですくって舌先で味を確認する。小さく息を吐くと手元に置いたバターを鍋の中へと掬い落した。

「………よし。食べてみて」

「…はい」

差し出されたスプーンに乗った煮詰められた野菜。湯気に混じって漂う良い香り。普段から食するパンやパスタとはまったく違う、懐かしさの溢れたものだった。

「…ん」

舌先に染み込む甘さのある旨み。さらに深いコクが舌に残るが一切のくどさはない。むしろ、わずかな風味が空腹を刺激し次が欲しくて唾液が染み出す。

「どう?」

「…完璧です」

「そっか。よかった」

にこりと笑うユウタ様。伝わってくるのは偽りのない悦びの感情だった。

私の喜びに喜んでくれている。

人に尽くす性格はやはりお変わりない。だからこそ、素直に喜ぶべきかメイドの私が悩んでしまう。

「それじゃあ後は煮込んで…」

鍋に蓋をして次の工程へと移る。その際私への仕事も考慮してか目の前に別の野菜が置かれた。皮を剥いて切れということだろう。

その間に沸かしていた湯を覗く。鍋の中で煮え立っていたのは確か…『ワカメ』や『トーフ』という食べ物だ。ならばこちらは汁物だろう。

包丁が刻む音が響く。隣では煮え立つ音が聞こえてくる。二人で並んで腕を振るう、メイドとしてはあるまじき姿だった。

尽くすべき御主人様に台所へ立たせ仕事をさせるなど言語道断。本来ならばあってはならないもの。

だけども、どこかで悦ぶ自分がいることも確かだった。

まるで―『夫婦』みたい。

メイドの私が考えていいことではない。分かっている。メイドとして生きると決めて、そんな夢想はもうやめた。

しかし、この状況を楽しんでいる。肩を並べての共同作業。ロマンス小説みたいに甘く蕩けた日々の姿。

伸ばされた手が腰へと回され耳元で愛の言葉を囁かれる。悪戯めいた一言が熱を落とし、愛欲を引き出していく。

食事を前に私を食べたいなど、そんなユウタ様あぁっ激しすぎてふぇへへへ…♪

「……涎、垂れてるよ」

「…これはお見苦しい所を」

何時からこんなに優柔不断になったのだろう。あれもこれも、きっと私がまだまだメイドとして未熟なのだろう。それ以上に―ユウタ様が優しすぎる。

冷たく当たってくれればよかった。

道具の如く扱ってくだされば良かった。

それならこんなに迷うことも悩むこともない。

―ここまで深い忠誠を誓うこともなかっただろうが。

「はい、どうぞ」

完成した料理をテーブルへと並べていく。底のある器に盛られた煮詰められた野菜。刻んだ別の野菜の漬物。茸を用いた煮浸し。白い粒の御米に汁物。

派手さのない質素な彩り。しかし、貧しいわけではない、まるで洗練された光景。栄養バランスも整えられた懐かしき献立だった。

「それじゃあ、頂きます」

「…頂きます」

同じテーブルで挨拶を交わし食事を始める。

一番最初は先ほど味見をしたものへ。ユウタ様お手製の肉じゃがだ。

「…懐かしいですね」

私がユウタ様に拾われた頃を思い出させる味だった。

体に染み込む、だけどもしっかりと舌に残る独特の味。冷めた体も感情も蕩けて溶かしていくそれは、私がどうやっても出せないもの。

私へ向けた感情を混ぜ込んだような、気遣いと優しさが見え隠れする深い味。

「…あの時と同じ献立ですか」

「覚えててくれたんだ」

「…忘れるはずがありません」

ユウタ様に拾われたからこそ生きている。その事実を再び私は噛み締める。

―同時に流れた時間とこの現状も。

食事を終え、食後の紅茶は私が淹れる。普段ならばユウタ様が飲み、私が傍に佇んでいるはずが今は向かいに座り私もまた紅茶を飲んでいた。

普段とは違う立ち位置だが空気が悪くなるわけでもない。静かで、だけども気まずさのない沈黙の中二人でカップを傾ける。

鼻をくすぐる甘い香り。ユウタ様を見れば瞼を閉じ程よい甘さに満足げに息を吐く。

そして半分ほど飲むとカップを置いてユウタ様が口火を切った。

「そう言えばお昼に買ったあれってなんなの?」

「…こちらですね」

疑問に応じて私は購入したものを取り出した。

紫色の掌に収まる大きさのそれ。部屋の光を反射させて煌めくそれは僅かな魔力を漂わせている。ただ、魔法を使えぬユウタ様の目には宝石としか映らない。

「アクセサリー用の宝石かな?」

「…宝石、ではありますが飾るためのものではありません。これは音楽を記録するためのものです」

「記録?」

オペラや演奏会で流れる音楽を自分だけで楽しみたい、そう考える者は少なくはない。さらには世界中に音楽という概念はあるが、当然同じものではない。

落ち着きある砂漠の歌。

さざめく森の音。

陽気な水夫の歌。

寂しげな子守唄。

そんな歌を楽しみたい。だが現地へ訪れるにはあまりにも危険な旅となろう。そんな願いからできたのがこの技術である。

私は宝石を置くと隣にテーブルクロスを広げ、引っ張る。下から現れたのは抱えられるほどの大きさである金属機器。大きなホーンが特徴的だった。

「…購入してきた宝石には魔法で音を記録されています。それをこちらの機器で再生する、というものですね。元は楽団を雇うのが面倒になった貴族の戯れよりできた、なんて説もあります」

「へぇ…どこも似たようなものが出来上がるんだねぇ」

最も、肝心の再生機自体が屋敷を立てられるほどの値段故に一般家庭に出回ることはなく、その上音の質もよろしくない。金を持つ貴族なら楽団自体を雇えばいいし、高い金を払う価値があるかと聞かれれば悩むところだ。

だが、再生機を持たず宝石のみを収集するものもいる。元が宝石故に集める価値は十分にあるらしい。

しかしメイドの私にとっては宝石ではなく一曲の塊であり、御主人様を楽しませる技術の一つ。

だからこそ、私は自分で作った。

「…私にとってはどのような楽器でも演奏できますが、やはり私は一人だけ。なので、私が演奏した音楽を記録できるものを作り、複数楽器の音を並べ楽曲を奏でることに用いていました」

「え?全部一人でやったの?」

「…前の奥様が音楽が好きな方でとても喜ばれたのです」

「す、すごいね」

「…恐縮です。本当ならば東の国に分身できる魔法を用いる一族がいるらしく習得するのが一番なのですが」

「いや、ここまで一人でできるなら十分すぎるよ。普通に技術者として生きていけるんじゃないの?」

「…いえ、どのような職業ができようとも私はメイドです。『メイド・畢生』です。メイド以外の生などありえません」

取り出した宝石を中央部へと浮かべる。ぱちり、と指を鳴らせばゆっくりと回転しだし、ぼんやりと光り出す。魔力が流れている証拠だ。

そして、ホーンから低くも透き通った音楽が流れ出す。

「…」

無言のユウタ様と私の間に流れる音楽。声を出さずに耳を傾け、ゆっくりと瞼を閉じた。

今回購入したものはあまりにも費用が掛かった。というのもこの宝石内に記録されたのは本来この王国内ではあってはいけない物。

とある魔物が集まってそれぞれの音楽を奏でた音楽。それは本能に訴えかけ感情を揺さぶる、愛の旋律。聞く者の感情を揺さぶり、心を刺激する甘く危険な音色。

その魔物の名を『ガンダルヴァ』

場所により神獣として扱われるハーピーの一種だ。

本当ならガンダルヴァの香水も欲しかったのだがここは魔物を敵対視する王国内。この曲一つすら保持するだけでかなり危険なものである。

だが、その危険に見合った効果はあるはずだ。

「…〜♪」

知らぬ曲だが明るいそれは聞いてるだけで楽しくなる。気づけば指先で机をたたきリズムを取る程に。

ユウタ様を見れば悪くはない印象を受ける。音楽が好きではないが嫌いでもなく、一般的なほどには嗜むのだろう。感情の方も徐々に反応を見せ始めた。

ならば、と私は音楽に乗るように足を運び、自分の姿を見せつけるようにくるりと回り、昼間とは反対に今度は私から手を差し出した。

「…では、ユウタ様。ダンスを」

「え?あ、あ…はい」

しかし返ってきたのは当然というか、困惑の感情だった。

どうやら乗馬に続きこちらもまた経験がないらしい。躊躇いながらも私の掌に自分の手を乗せる。

「…では、僭越ながら私の後を続くように足を動かしてください」

「あ、はい」

「…まずは床から真っ直ぐに立ち、私と向かい合うように、はい、そうです」

立ち方を見せ、腕を回し、足を運んで手本を見せる。

おどおどとぎこちない動きで足を進めるユウタ様。その手を引き私は前へ後ろへと重心を移し曲に合わせて体を揺らす。

「…視線は相手を見るように。腰に回した手はもっと強く、愛撫のように…いえ、相手を想い情熱的に揉むように」

「……それおかしくない?」

「…冗談ですよ、『メイド・冗談』です」

そんな軽口を叩きながらゆっくりとダンスを続けていく。

基礎をなぞっていくだけなのに気づけばぎこちなさが消えていく。さっきより滑らかに足を運び、迷いは消えて表情も和らいでいく。回された手からも力が抜け、心なしか距離も縮まって。余裕が生まれ慣れができた証拠だろう。

少しだけ、悔しい。

ユウタ様はやればできるお方だ。頭は悪くなく努力家な一面もある。日々の鍛練を欠かさないし、真面目で向上心も伺える。

だからこそ、本来ならば私は必要ではなかったのだ。メイド一人居なくとも一人で全てを背負ってこなすだけの技量があった。

だからこそ、私が必要となってほしい。

メイドがメイドとしていられるように。

私がユウタ様のメイドであるように。

その志は人間であった頃も、魔物となった今でも変わらない。

「…もう十分そうですね」

「そう、かな?結構不安なんだけど」

「…その時は私に身を委ねてください」

教えたのは基礎的な部分だけだが十分踊れるようになっただろう。後は持ち前の運動神経でカバーできるだろうし、私もフォローすれば十分だ。

曲を止め、複数の宝石を並べていく。順番を確認し終えると指を鳴らした。

「…では、改めて」

「よろしくお願いします」

再び差し出した手にユウタ様が手を乗せる。腰へと移り体を寄せると二人で音楽に乗り踊り始めるのだった。

二曲、三曲と過ぎていく。軽やかな音楽から切ない舞曲へ、季節のように移り変わる。

次へと移る度ユウタ様の足運びからたどたどしさが消え失せ洗練された動きとなっていく。それでも一人飛び出すようなことはしない。あくまで私を誘い、揃え、時に惑わし、時に包む、そんな優しく思いやるように踊り舞う。

引っ張るのではなく、導くように。

従えるのではなく、支え合うように。

その動き全てが―本当にユウタ様らしい。

こういった一挙一動に相手の性格が反映される。

一流の武人は一試合のみで相手の性格を知りつくし、芸術家ならば一作品に目を通すだけで心情を理解できる。何事にも精通する者からすれば相手を理解することができるものだ。

そして、それは当然ダンスにもある。

二人揃って舞い踊る姿は他者から見ればただのダンスに見えないだろう。だが、わかる人にはわかる。足運び、ペース、力加減。どれもこれもが相手の素性を確かめるのにもってこいのものである。

だが、知るだけの手段ではない。

一人ではない、二人で成し得るという事実。

相手を思いやるか、引きつれるか。どちらにせよ一人だけでは完成しないダンス。それを二人で行うこと自体に意味がある。言うなれば共同作業ということだ。

逞しい掌が、寄り添った体が。

優しい足運びが、支える曲調が。

ユウタ様思いやりが、私の求愛が。

混ざりに混ざって出来上がるのがダンスというもの。

メイドの娯楽としても人気だがお互いを知る以上に、お互いの仲を深めるための儀式でもある。

本当ならば文字の読めないユウタ様に教育といった形で私の愛読書『紫髪の御主人様と愛欲の従者』の読み聞かせも捨てがたかったが、流石にあれは露骨すぎるだろう。だからまた別の機会にでも……。

しっとりとしたメヌエットにユウタ様とともにゆったり足を運ぶ。

「…お上手です」

「そう?ありがと」

時に声をかけ、時に視線で訴え動きに緩急が伴う。自然体が寄り添い熱を帯びた肌が重なった。距離を縮めて吐息が頬を擽る。視線を合わせれば恥ずかしげに微笑んだ。

良い雰囲気を漂わせ性欲とは異なる欲望をにじませる。顔を寄せれば鼻先が触れ合い、回した腕に力が込められた。

「…ユウタ様」

「ん…」

穏やかな曲調だが私の心を震わせる。既に四曲目。その影響は確かなものだった。

甘い空気に酔いしれる。ほんのり甘い香りと雄の匂い、染み込む体温と伝わる感触にどうしようもなく高ぶった。

貴方が欲しい。

それは私の思いであり―ユウタ様の想いであった。

まわされた腕が力を込め距離をさらに詰めていく。本来ならば自分から距離を置こうとするはずなのに。

足運びがより近くなる。

心に遠慮は窺えない。

鼻先が触れ合った。

距離を置くような素振りはない。

吐息が頬を擽った。

情熱的な欲望が覗く。

応じるように顔を寄せ、瞼を下ろして私は―

「…………曲、終わっちゃったね」

「…はい」

触れ合う寸前で止まった音楽に気付き体が離れていった。

なんと残念な事だろう。ようやく欲望を引きずり出したというのに。

曲にあわせて高ぶっていた感情が落ち着きを見せていく。対して私のわき出した興奮は否定するには大きすぎた。

熱くなった体を抱きしめて、情熱的な口付けを交わしたい。

醜い欲望の赴くままに肌を重ねて快楽をむさぼりたい。

そして、ユウタ様の者であるとこの体に刻みつけて欲しい。

「…っ」

しかしユウタ様はキキーモラではない。私の感情を悟れるほど鋭くはなく、また遠慮深さが感情を落ち着けていく。

「…」

「…」

ただ先ほどの曲に浮かされた行為で気まずく思っている。何かを言おうとして言葉が見つからず恥ずかしげに視線を逸らすだけだ。

いっそのこと口づけて下されば思い悩むこともなかっただろう。一線を踏み越えればもう遠慮などいらないのだから。

だが、軽々しく襲い掛からぬのがユウタ様たりうる要素。相手を想ってこその行動だと理解している。

理解している―それでも納得できるものではない。

だが、これ以上は望めない。明日もあるし、ユウタ様に至ってはまたあの激務だ。疲労を溜め、大怪我に繋がっては一大事だ。

「…では、今日はこれでお開きとしましょう。このメイドの戯れにお付き合いいただきありがとうございました」

「そっか。それならせめて部屋まで送るよ」

「…はい」

片づけをし、ユウタ様の部屋を出て王宮内をゆっくりと歩いていく。進む足は重い。その理由は先ほどまでダンスをしていたからではなかった。

冷たい夜風が熱を奪っていく。それでも高ぶりは収まりきらず心臓が激しく鼓動を刻む。だけども事態は真逆へ落ち着きどれほど期待しても無駄だと悟っていた。

「…」

「…」

ユウタ様と私の間に会話はない。先ほどの気まずさが続いているのだろう。何かを言おうとして言葉にならず小さな声が寂しく廊下の奥へ吸い込まれていく。

「あ、そうだ。そろそろ雨が降りそうだからその日は休んでいいからね」

「…あ、はい」

ふと零した言葉に私は頷くが結局はそれだけ。会話らしい会話には繋がらず再び気まずい沈黙の中を歩き続ける。

普段ならもっと気軽に話せたはずなのに。

いつもなら容易く冗談を言えたはずなのに。

一線を越えられなかった故の気恥ずかしさと遠慮がさらなる距離を生んでしまったのだろう。これではキキーモラであっても覆すのは難しい。

「…ぁ」

いつの間にか足が止まり、私が住まう部屋の前まで来てしまった。ユウタ様も足を止めてドアを見つめている。

「…」

「…」

ドアを開けて部屋へ入る。それで今日は終わってしまう。

だがここを離れたいとは思わない。もっと側にいたい。

明日になればメイドとして側にいられる。だけど、今がいい。こうしていられるのは今だけなのだから。

―ただのメイドと御主人様の関係で終わりたくない。

抱いた気持ちはメイドらしからぬものだった。だが、否定したくはない。むしろ、もっと求めている。

「…それでは、ユウタ様」

「あ、うん。お休み」

にっこり笑って歩き出す。

一歩、二歩、三歩。ドアを開けて部屋の中へと一歩、踏み出した。

止まりたい。止めてもらいたい。

ここで振り返れば流石のユウタ様とて理解してもらえるだろう。だが、そんなのはメイドのすることではない。

メイドとは御主人様の一を理解し、十を行い、百を用意し、千を予測するもの。意向に沿い、真意を理解し、要望全てを上回る対応を行う。それがメイドだ。

忠誠心は損得勘定ではない。

行いに対価を求めるわけではない。

メイドは御主人様に求めない。

―だが、それでも、私の心は焦がれていた。

「…………エミリー」

「…はい?」

名前を呼ばれて振り向く。すると意を決した表情を浮かべユウタ様が一歩踏み出した。

突然の事で立ち尽くす私へと伸びた手が後頭部に添えられる。胸中に抱いた感情を読み取る―よりも先に気づけば唇が重なった。

「っ!」

今まで触れたことのあるユウタ様の体のどの部分よりも柔らかく、温かな感触だった。僅かに開いた隙間から砂糖やフルーツと異なる濃厚な甘さが広がってくる。より強く重ね、擦り合わせたところで甘味が薄れることはない。

もしかしたら常日頃甘いものを食べているからかもしれない。それとも、これが魔物が感じ取れる男性の『精』の味というものだろうか。もしかしたら血すら甘いのかもしれない、と吸血鬼めいた考えが浮かんでくる。

気付けば瞼をおろし、自然に伸びていた腕が背中を抱きしめる。服を掴みさらに距離を縮めようと身を寄せた。激しさのない行為だが私の心は絶頂へと押し上げられる。

優しくも長い口づけに意識が蕩けていく。

舌を突き出すことはなく、口内を啜る様な真似はしない。歯がぶつかる様なこともなく、ただ唇の感触を伝え合うだけの柔らかなキスだった。

もっと、したい。

沈みかけた熱が広がり欲望が体を支配しようと湧き上がる。

思うが儘に貪りたい。この熱を、快感をもっと欲しいと求めている。

だがこの行為は奪うのではなく与えられている。それが何よりも重要であり、何より感動的だった。

「っ…」

「…ぁっ」

ゆっくりと離れていく愛おしい熱を追いかけようとして体を止める。

いつの間にか気が緩んで耳や尻尾が突き出していた。魔物の姿をこの場で見られたら厄介だ。余韻に浸る間もなくすぐさま魔法で隠す。

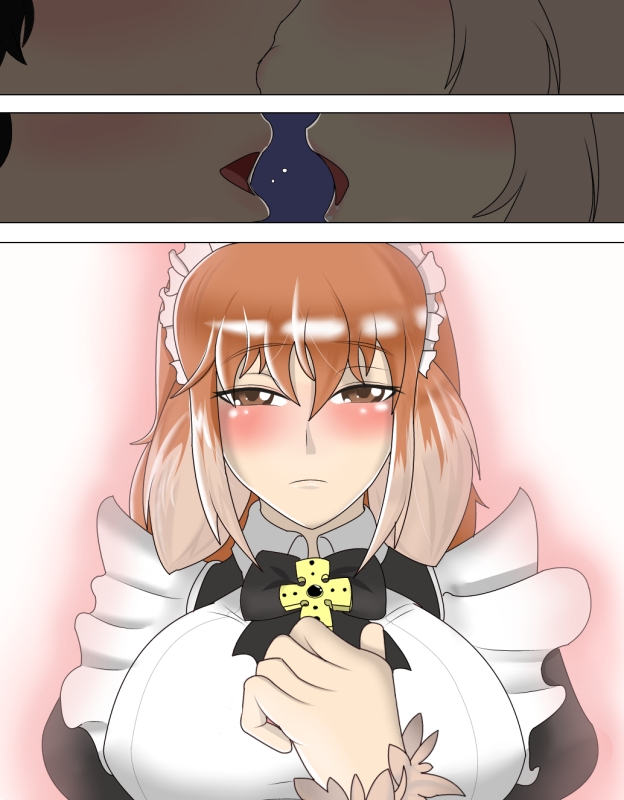

再び瞳に映ったユウタ様の顔は紅を落としたように一色に染まっていた。対する私もきっと同じ事だろう。顔が熱く、心臓が一気に激しく脈動するのがわかる。

「お休みっ」

真っ赤な顔で視線も合わせぬまま言い捨てると床を踏み抜かんばかりに力を込めて走り去る。残った靴の跡と走り去っていく後ろ姿を見つめたまま呆然と見送った。辺りに誰もいないのを確かめてゆっくりとドアを閉める。

「…」

閉めたドアに体を預け、重なり合った唇に指を這わせる。あるのはいつものように私の唇のみ。だが、残された熱は私のものではない。

先ほどの行為を思い出すように舌で舐めとる。ほんのりと甘い、そんな気がする。もう残っていないはずなのに。

気づけば顎から滴り服にシミをつけていた。

沈みかけた期待が爆発し、落ち込んでいた高ぶりが疼きを生む。その先をいくら求めたところで今は手に入らないと知っている。だが、きっと遠くはない。その実感が唇から伝わってくる。

どうやら今夜は眠れそうにはない。少なくとも、この熱が落ち着くまでは。

既に日が傾き赤い日差しが降り注ぐ時間帯。ユウタ様と私は王宮内の、ユウタ様の自宅にいた。

「何か食べたいものある?」

「…そんな、ユウタ様が作らずとも私が用意します」

「エミリーは休んでてよ」

「…ですが私はユウタ様のメイド」

「オレのメイドならちゃんと休むときには休んでね」

黒い上着をハンガーにかけ、露わになった雪のように白い服。その上に羽織るのはまた同じ黒いエプロン。慣れた手付き皺を広げ、腕を通して紐を縛る。

「…」

その姿を見て胸に懐かしさが込み上げてくる。私がまだ拾われたばかりの頃、世話をして下さったユウタ様の姿と同じものだ。

―気付けばあれから随分と時間が過ぎ去った。

変わらぬユウタ様と魔物となった私。テーブルの向こう側にある後ろ姿は以前と何も変わっていない。

思わず浮かぶ笑みと懐かしさ。しかし、同時に抱く違和感に首をひねる。

―違う。これは私の求めた姿ではない。

優しさに甘え、導かれてようやく立ち上がったメイドの私。だというのに何故後ろ姿を眺めているのだろうか。

今はユウタ様のメイドである。キキーモラである。だというのに何故昔と同じ位置にいるのだろうか。

女だ、魔物だ以前の問題。これではメイドから堕落しているだけではないか。

これでは何も変わらないではないか。

「…ユウタ様」

立ち上がった私は私服から一瞬でメイド服へと姿を変える。振り向きこそしなかったがユウタ様は気づいたらしく手が止まる。

「休んでなよ」

「…休日であっても私がユウタ様のメイドであることに変わりありません。メイドにとって休息よりも祖主人様の役に立つことこそ望むこと。せめて、お手伝いだけでもさせて頂けませんか?」

「……あぁ、もう。仕方ないな」

小さくため息を付くが内心嫌がっているわけではない。ちょっとばかりくすぐったがるような、困った様な感覚だ。

「それじゃあ、この皮剥いてもらえる?」

「…はい」

手渡されたジャガイモと包丁を手に料理を進める。この程度時間をかけるまでもない。包丁を閃かせ芽を取り除き、削らぬように皮のみを剥いでいく。

その間にユウタ様は手際よく動き、流れるように足を運ぶ。手元の人参や玉ねぎを素早く切ると火にかけた鍋に油を引き、調味料を指に挟む。

「…どうぞ」

「ありがと」

求められるタイミングに切り終えたジャガイモを手渡すとそのまま鍋へと散らす。他の材料も同様に。

まんべんなく火を通すため鍋を揺らすユウタ様。野菜が踊り、調味料を振り撒き、注いだ水が弾け飛ぶ。

蓋を指ではじき黒い液体を目分量で注ぐ。躊躇いも迷いも一切ない。野菜が染まり、食欲を刺激する香りが漂い始めた。

「ん…」

スプーンですくって舌先で味を確認する。小さく息を吐くと手元に置いたバターを鍋の中へと掬い落した。

「………よし。食べてみて」

「…はい」

差し出されたスプーンに乗った煮詰められた野菜。湯気に混じって漂う良い香り。普段から食するパンやパスタとはまったく違う、懐かしさの溢れたものだった。

「…ん」

舌先に染み込む甘さのある旨み。さらに深いコクが舌に残るが一切のくどさはない。むしろ、わずかな風味が空腹を刺激し次が欲しくて唾液が染み出す。

「どう?」

「…完璧です」

「そっか。よかった」

にこりと笑うユウタ様。伝わってくるのは偽りのない悦びの感情だった。

私の喜びに喜んでくれている。

人に尽くす性格はやはりお変わりない。だからこそ、素直に喜ぶべきかメイドの私が悩んでしまう。

「それじゃあ後は煮込んで…」

鍋に蓋をして次の工程へと移る。その際私への仕事も考慮してか目の前に別の野菜が置かれた。皮を剥いて切れということだろう。

その間に沸かしていた湯を覗く。鍋の中で煮え立っていたのは確か…『ワカメ』や『トーフ』という食べ物だ。ならばこちらは汁物だろう。

包丁が刻む音が響く。隣では煮え立つ音が聞こえてくる。二人で並んで腕を振るう、メイドとしてはあるまじき姿だった。

尽くすべき御主人様に台所へ立たせ仕事をさせるなど言語道断。本来ならばあってはならないもの。

だけども、どこかで悦ぶ自分がいることも確かだった。

まるで―『夫婦』みたい。

メイドの私が考えていいことではない。分かっている。メイドとして生きると決めて、そんな夢想はもうやめた。

しかし、この状況を楽しんでいる。肩を並べての共同作業。ロマンス小説みたいに甘く蕩けた日々の姿。

伸ばされた手が腰へと回され耳元で愛の言葉を囁かれる。悪戯めいた一言が熱を落とし、愛欲を引き出していく。

食事を前に私を食べたいなど、そんなユウタ様あぁっ激しすぎてふぇへへへ…♪

「……涎、垂れてるよ」

「…これはお見苦しい所を」

何時からこんなに優柔不断になったのだろう。あれもこれも、きっと私がまだまだメイドとして未熟なのだろう。それ以上に―ユウタ様が優しすぎる。

冷たく当たってくれればよかった。

道具の如く扱ってくだされば良かった。

それならこんなに迷うことも悩むこともない。

―ここまで深い忠誠を誓うこともなかっただろうが。

「はい、どうぞ」

完成した料理をテーブルへと並べていく。底のある器に盛られた煮詰められた野菜。刻んだ別の野菜の漬物。茸を用いた煮浸し。白い粒の御米に汁物。

派手さのない質素な彩り。しかし、貧しいわけではない、まるで洗練された光景。栄養バランスも整えられた懐かしき献立だった。

「それじゃあ、頂きます」

「…頂きます」

同じテーブルで挨拶を交わし食事を始める。

一番最初は先ほど味見をしたものへ。ユウタ様お手製の肉じゃがだ。

「…懐かしいですね」

私がユウタ様に拾われた頃を思い出させる味だった。

体に染み込む、だけどもしっかりと舌に残る独特の味。冷めた体も感情も蕩けて溶かしていくそれは、私がどうやっても出せないもの。

私へ向けた感情を混ぜ込んだような、気遣いと優しさが見え隠れする深い味。

「…あの時と同じ献立ですか」

「覚えててくれたんだ」

「…忘れるはずがありません」

ユウタ様に拾われたからこそ生きている。その事実を再び私は噛み締める。

―同時に流れた時間とこの現状も。

食事を終え、食後の紅茶は私が淹れる。普段ならばユウタ様が飲み、私が傍に佇んでいるはずが今は向かいに座り私もまた紅茶を飲んでいた。

普段とは違う立ち位置だが空気が悪くなるわけでもない。静かで、だけども気まずさのない沈黙の中二人でカップを傾ける。

鼻をくすぐる甘い香り。ユウタ様を見れば瞼を閉じ程よい甘さに満足げに息を吐く。

そして半分ほど飲むとカップを置いてユウタ様が口火を切った。

「そう言えばお昼に買ったあれってなんなの?」

「…こちらですね」

疑問に応じて私は購入したものを取り出した。

紫色の掌に収まる大きさのそれ。部屋の光を反射させて煌めくそれは僅かな魔力を漂わせている。ただ、魔法を使えぬユウタ様の目には宝石としか映らない。

「アクセサリー用の宝石かな?」

「…宝石、ではありますが飾るためのものではありません。これは音楽を記録するためのものです」

「記録?」

オペラや演奏会で流れる音楽を自分だけで楽しみたい、そう考える者は少なくはない。さらには世界中に音楽という概念はあるが、当然同じものではない。

落ち着きある砂漠の歌。

さざめく森の音。

陽気な水夫の歌。

寂しげな子守唄。

そんな歌を楽しみたい。だが現地へ訪れるにはあまりにも危険な旅となろう。そんな願いからできたのがこの技術である。

私は宝石を置くと隣にテーブルクロスを広げ、引っ張る。下から現れたのは抱えられるほどの大きさである金属機器。大きなホーンが特徴的だった。

「…購入してきた宝石には魔法で音を記録されています。それをこちらの機器で再生する、というものですね。元は楽団を雇うのが面倒になった貴族の戯れよりできた、なんて説もあります」

「へぇ…どこも似たようなものが出来上がるんだねぇ」

最も、肝心の再生機自体が屋敷を立てられるほどの値段故に一般家庭に出回ることはなく、その上音の質もよろしくない。金を持つ貴族なら楽団自体を雇えばいいし、高い金を払う価値があるかと聞かれれば悩むところだ。

だが、再生機を持たず宝石のみを収集するものもいる。元が宝石故に集める価値は十分にあるらしい。

しかしメイドの私にとっては宝石ではなく一曲の塊であり、御主人様を楽しませる技術の一つ。

だからこそ、私は自分で作った。

「…私にとってはどのような楽器でも演奏できますが、やはり私は一人だけ。なので、私が演奏した音楽を記録できるものを作り、複数楽器の音を並べ楽曲を奏でることに用いていました」

「え?全部一人でやったの?」

「…前の奥様が音楽が好きな方でとても喜ばれたのです」

「す、すごいね」

「…恐縮です。本当ならば東の国に分身できる魔法を用いる一族がいるらしく習得するのが一番なのですが」

「いや、ここまで一人でできるなら十分すぎるよ。普通に技術者として生きていけるんじゃないの?」

「…いえ、どのような職業ができようとも私はメイドです。『メイド・畢生』です。メイド以外の生などありえません」

取り出した宝石を中央部へと浮かべる。ぱちり、と指を鳴らせばゆっくりと回転しだし、ぼんやりと光り出す。魔力が流れている証拠だ。

そして、ホーンから低くも透き通った音楽が流れ出す。

「…」

無言のユウタ様と私の間に流れる音楽。声を出さずに耳を傾け、ゆっくりと瞼を閉じた。

今回購入したものはあまりにも費用が掛かった。というのもこの宝石内に記録されたのは本来この王国内ではあってはいけない物。

とある魔物が集まってそれぞれの音楽を奏でた音楽。それは本能に訴えかけ感情を揺さぶる、愛の旋律。聞く者の感情を揺さぶり、心を刺激する甘く危険な音色。

その魔物の名を『ガンダルヴァ』

場所により神獣として扱われるハーピーの一種だ。

本当ならガンダルヴァの香水も欲しかったのだがここは魔物を敵対視する王国内。この曲一つすら保持するだけでかなり危険なものである。

だが、その危険に見合った効果はあるはずだ。

「…〜♪」

知らぬ曲だが明るいそれは聞いてるだけで楽しくなる。気づけば指先で机をたたきリズムを取る程に。

ユウタ様を見れば悪くはない印象を受ける。音楽が好きではないが嫌いでもなく、一般的なほどには嗜むのだろう。感情の方も徐々に反応を見せ始めた。

ならば、と私は音楽に乗るように足を運び、自分の姿を見せつけるようにくるりと回り、昼間とは反対に今度は私から手を差し出した。

「…では、ユウタ様。ダンスを」

「え?あ、あ…はい」

しかし返ってきたのは当然というか、困惑の感情だった。

どうやら乗馬に続きこちらもまた経験がないらしい。躊躇いながらも私の掌に自分の手を乗せる。

「…では、僭越ながら私の後を続くように足を動かしてください」

「あ、はい」

「…まずは床から真っ直ぐに立ち、私と向かい合うように、はい、そうです」

立ち方を見せ、腕を回し、足を運んで手本を見せる。

おどおどとぎこちない動きで足を進めるユウタ様。その手を引き私は前へ後ろへと重心を移し曲に合わせて体を揺らす。

「…視線は相手を見るように。腰に回した手はもっと強く、愛撫のように…いえ、相手を想い情熱的に揉むように」

「……それおかしくない?」

「…冗談ですよ、『メイド・冗談』です」

そんな軽口を叩きながらゆっくりとダンスを続けていく。

基礎をなぞっていくだけなのに気づけばぎこちなさが消えていく。さっきより滑らかに足を運び、迷いは消えて表情も和らいでいく。回された手からも力が抜け、心なしか距離も縮まって。余裕が生まれ慣れができた証拠だろう。

少しだけ、悔しい。

ユウタ様はやればできるお方だ。頭は悪くなく努力家な一面もある。日々の鍛練を欠かさないし、真面目で向上心も伺える。

だからこそ、本来ならば私は必要ではなかったのだ。メイド一人居なくとも一人で全てを背負ってこなすだけの技量があった。

だからこそ、私が必要となってほしい。

メイドがメイドとしていられるように。

私がユウタ様のメイドであるように。

その志は人間であった頃も、魔物となった今でも変わらない。

「…もう十分そうですね」

「そう、かな?結構不安なんだけど」

「…その時は私に身を委ねてください」

教えたのは基礎的な部分だけだが十分踊れるようになっただろう。後は持ち前の運動神経でカバーできるだろうし、私もフォローすれば十分だ。

曲を止め、複数の宝石を並べていく。順番を確認し終えると指を鳴らした。

「…では、改めて」

「よろしくお願いします」

再び差し出した手にユウタ様が手を乗せる。腰へと移り体を寄せると二人で音楽に乗り踊り始めるのだった。

二曲、三曲と過ぎていく。軽やかな音楽から切ない舞曲へ、季節のように移り変わる。

次へと移る度ユウタ様の足運びからたどたどしさが消え失せ洗練された動きとなっていく。それでも一人飛び出すようなことはしない。あくまで私を誘い、揃え、時に惑わし、時に包む、そんな優しく思いやるように踊り舞う。

引っ張るのではなく、導くように。

従えるのではなく、支え合うように。

その動き全てが―本当にユウタ様らしい。

こういった一挙一動に相手の性格が反映される。

一流の武人は一試合のみで相手の性格を知りつくし、芸術家ならば一作品に目を通すだけで心情を理解できる。何事にも精通する者からすれば相手を理解することができるものだ。

そして、それは当然ダンスにもある。

二人揃って舞い踊る姿は他者から見ればただのダンスに見えないだろう。だが、わかる人にはわかる。足運び、ペース、力加減。どれもこれもが相手の素性を確かめるのにもってこいのものである。

だが、知るだけの手段ではない。

一人ではない、二人で成し得るという事実。

相手を思いやるか、引きつれるか。どちらにせよ一人だけでは完成しないダンス。それを二人で行うこと自体に意味がある。言うなれば共同作業ということだ。

逞しい掌が、寄り添った体が。

優しい足運びが、支える曲調が。

ユウタ様思いやりが、私の求愛が。

混ざりに混ざって出来上がるのがダンスというもの。

メイドの娯楽としても人気だがお互いを知る以上に、お互いの仲を深めるための儀式でもある。

本当ならば文字の読めないユウタ様に教育といった形で私の愛読書『紫髪の御主人様と愛欲の従者』の読み聞かせも捨てがたかったが、流石にあれは露骨すぎるだろう。だからまた別の機会にでも……。

しっとりとしたメヌエットにユウタ様とともにゆったり足を運ぶ。

「…お上手です」

「そう?ありがと」

時に声をかけ、時に視線で訴え動きに緩急が伴う。自然体が寄り添い熱を帯びた肌が重なった。距離を縮めて吐息が頬を擽る。視線を合わせれば恥ずかしげに微笑んだ。

良い雰囲気を漂わせ性欲とは異なる欲望をにじませる。顔を寄せれば鼻先が触れ合い、回した腕に力が込められた。

「…ユウタ様」

「ん…」

穏やかな曲調だが私の心を震わせる。既に四曲目。その影響は確かなものだった。

甘い空気に酔いしれる。ほんのり甘い香りと雄の匂い、染み込む体温と伝わる感触にどうしようもなく高ぶった。

貴方が欲しい。

それは私の思いであり―ユウタ様の想いであった。

まわされた腕が力を込め距離をさらに詰めていく。本来ならば自分から距離を置こうとするはずなのに。

足運びがより近くなる。

心に遠慮は窺えない。

鼻先が触れ合った。

距離を置くような素振りはない。

吐息が頬を擽った。

情熱的な欲望が覗く。

応じるように顔を寄せ、瞼を下ろして私は―

「…………曲、終わっちゃったね」

「…はい」

触れ合う寸前で止まった音楽に気付き体が離れていった。

なんと残念な事だろう。ようやく欲望を引きずり出したというのに。

曲にあわせて高ぶっていた感情が落ち着きを見せていく。対して私のわき出した興奮は否定するには大きすぎた。

熱くなった体を抱きしめて、情熱的な口付けを交わしたい。

醜い欲望の赴くままに肌を重ねて快楽をむさぼりたい。

そして、ユウタ様の者であるとこの体に刻みつけて欲しい。

「…っ」

しかしユウタ様はキキーモラではない。私の感情を悟れるほど鋭くはなく、また遠慮深さが感情を落ち着けていく。

「…」

「…」

ただ先ほどの曲に浮かされた行為で気まずく思っている。何かを言おうとして言葉が見つからず恥ずかしげに視線を逸らすだけだ。

いっそのこと口づけて下されば思い悩むこともなかっただろう。一線を踏み越えればもう遠慮などいらないのだから。

だが、軽々しく襲い掛からぬのがユウタ様たりうる要素。相手を想ってこその行動だと理解している。

理解している―それでも納得できるものではない。

だが、これ以上は望めない。明日もあるし、ユウタ様に至ってはまたあの激務だ。疲労を溜め、大怪我に繋がっては一大事だ。

「…では、今日はこれでお開きとしましょう。このメイドの戯れにお付き合いいただきありがとうございました」

「そっか。それならせめて部屋まで送るよ」

「…はい」

片づけをし、ユウタ様の部屋を出て王宮内をゆっくりと歩いていく。進む足は重い。その理由は先ほどまでダンスをしていたからではなかった。

冷たい夜風が熱を奪っていく。それでも高ぶりは収まりきらず心臓が激しく鼓動を刻む。だけども事態は真逆へ落ち着きどれほど期待しても無駄だと悟っていた。

「…」

「…」

ユウタ様と私の間に会話はない。先ほどの気まずさが続いているのだろう。何かを言おうとして言葉にならず小さな声が寂しく廊下の奥へ吸い込まれていく。

「あ、そうだ。そろそろ雨が降りそうだからその日は休んでいいからね」

「…あ、はい」

ふと零した言葉に私は頷くが結局はそれだけ。会話らしい会話には繋がらず再び気まずい沈黙の中を歩き続ける。

普段ならもっと気軽に話せたはずなのに。

いつもなら容易く冗談を言えたはずなのに。

一線を越えられなかった故の気恥ずかしさと遠慮がさらなる距離を生んでしまったのだろう。これではキキーモラであっても覆すのは難しい。

「…ぁ」

いつの間にか足が止まり、私が住まう部屋の前まで来てしまった。ユウタ様も足を止めてドアを見つめている。

「…」

「…」

ドアを開けて部屋へ入る。それで今日は終わってしまう。

だがここを離れたいとは思わない。もっと側にいたい。

明日になればメイドとして側にいられる。だけど、今がいい。こうしていられるのは今だけなのだから。

―ただのメイドと御主人様の関係で終わりたくない。

抱いた気持ちはメイドらしからぬものだった。だが、否定したくはない。むしろ、もっと求めている。

「…それでは、ユウタ様」

「あ、うん。お休み」

にっこり笑って歩き出す。

一歩、二歩、三歩。ドアを開けて部屋の中へと一歩、踏み出した。

止まりたい。止めてもらいたい。

ここで振り返れば流石のユウタ様とて理解してもらえるだろう。だが、そんなのはメイドのすることではない。

メイドとは御主人様の一を理解し、十を行い、百を用意し、千を予測するもの。意向に沿い、真意を理解し、要望全てを上回る対応を行う。それがメイドだ。

忠誠心は損得勘定ではない。

行いに対価を求めるわけではない。

メイドは御主人様に求めない。

―だが、それでも、私の心は焦がれていた。

「…………エミリー」

「…はい?」

名前を呼ばれて振り向く。すると意を決した表情を浮かべユウタ様が一歩踏み出した。

突然の事で立ち尽くす私へと伸びた手が後頭部に添えられる。胸中に抱いた感情を読み取る―よりも先に気づけば唇が重なった。

「っ!」

今まで触れたことのあるユウタ様の体のどの部分よりも柔らかく、温かな感触だった。僅かに開いた隙間から砂糖やフルーツと異なる濃厚な甘さが広がってくる。より強く重ね、擦り合わせたところで甘味が薄れることはない。

もしかしたら常日頃甘いものを食べているからかもしれない。それとも、これが魔物が感じ取れる男性の『精』の味というものだろうか。もしかしたら血すら甘いのかもしれない、と吸血鬼めいた考えが浮かんでくる。

気付けば瞼をおろし、自然に伸びていた腕が背中を抱きしめる。服を掴みさらに距離を縮めようと身を寄せた。激しさのない行為だが私の心は絶頂へと押し上げられる。

優しくも長い口づけに意識が蕩けていく。

舌を突き出すことはなく、口内を啜る様な真似はしない。歯がぶつかる様なこともなく、ただ唇の感触を伝え合うだけの柔らかなキスだった。

もっと、したい。

沈みかけた熱が広がり欲望が体を支配しようと湧き上がる。

思うが儘に貪りたい。この熱を、快感をもっと欲しいと求めている。

だがこの行為は奪うのではなく与えられている。それが何よりも重要であり、何より感動的だった。

「っ…」

「…ぁっ」

ゆっくりと離れていく愛おしい熱を追いかけようとして体を止める。

いつの間にか気が緩んで耳や尻尾が突き出していた。魔物の姿をこの場で見られたら厄介だ。余韻に浸る間もなくすぐさま魔法で隠す。

再び瞳に映ったユウタ様の顔は紅を落としたように一色に染まっていた。対する私もきっと同じ事だろう。顔が熱く、心臓が一気に激しく脈動するのがわかる。

「お休みっ」

真っ赤な顔で視線も合わせぬまま言い捨てると床を踏み抜かんばかりに力を込めて走り去る。残った靴の跡と走り去っていく後ろ姿を見つめたまま呆然と見送った。辺りに誰もいないのを確かめてゆっくりとドアを閉める。

「…」

閉めたドアに体を預け、重なり合った唇に指を這わせる。あるのはいつものように私の唇のみ。だが、残された熱は私のものではない。

先ほどの行為を思い出すように舌で舐めとる。ほんのりと甘い、そんな気がする。もう残っていないはずなのに。

気づけば顎から滴り服にシミをつけていた。

沈みかけた期待が爆発し、落ち込んでいた高ぶりが疼きを生む。その先をいくら求めたところで今は手に入らないと知っている。だが、きっと遠くはない。その実感が唇から伝わってくる。

どうやら今夜は眠れそうにはない。少なくとも、この熱が落ち着くまでは。

16/03/13 23:23更新 / ノワール・B・シュヴァルツ

戻る

次へ