1-5 旅立ち

壁にもたれ掛るようにトーマは体を休めていた。先ほどの戦闘での疲労が、緊張の糸が切れたとたんに襲ってきたのだ。

トーマは元の世界では軍人だった、当然身体能力は訓練によって高められている。とはいえ、三十分間激しい運動を続ければその疲れは大きい。その上、「一発当たれば死ぬ」などというまるで弾丸や大砲のような攻撃をギリギリで避け続けているような状況で、その精神にかかる負担はいかほどになるだろうか。

「大丈夫?」

「ミラ…ああ、平気だ…」

「そう、無理は禁物よ」

「ああ」

ミラはトーマと向かい側にいるトレアとの間に座っていた。トレアは壁に寄りかかって立り、目を閉じていた。二人もまた、その疲れを癒している最中なのだ。

ドアを開けてエヴァニッチとカウルスが入ってきた。

「皆さん、お休みのところ申し訳ない。あの式についての分析結果が出たのでね」

トレアは目を開けた。

「どうだった?」

「癪だったが、この陰険ロン毛にも確認してもらった。あの式の魔法陣ははっきり言って不備はなかったよ」

「まぁ所々無茶な式はあったがね」

「うっせっ…でもあぁなっちまうのはおかしい」

「じゃあどうしてあの式は暴走したんだ?」

トレアは腑に落ちない風に言った。

「私たちは媒体の方に問題があるという見解に至った。なので先ほど少し実験してみたのだが…まぁ見る方が早いかもしれないね」

エヴァニッチは懐からチョークを取り出し、部屋の床に魔法陣を描き始めた。正円を描き、その中にまた小さな正円。正方形が2つ45度角度をずらして重なった紋様を両円の中に描き、最後に見たことのない文字を1つの正方形の四辺に沿って描いた。

「それは…火属性の魔法の陣ね…」

ミラは魔法陣を見て言った。魔法陣は属性によって用いられる幾何学模様が違い、正方形は火属性に用いられることが多い。

「そうの通り。では三人とも、少し近づいてくれ」

三人がエヴァニッチとカウルスに近寄ると、エヴァニッチはミラに質問した。

「ミラさんとトレアさんは、魔法について多少知識がおありかね?」

「ああ、私はほぼ基本的なことだけだ。ミラの方が詳しい」

「なるほど。ではミラさん、この魔法陣で発動できる魔法の効果と規模はお分かりになるかね?」

ミラはその長い髪を手で耳にかけながら、上体を少し屈めて魔法陣を凝視した。

「そうねぇ…さっき言った通り火の魔法…たぶん一瞬発火するものだと思うわ。床から少し浮いたところで発火して、規模的には松明くらいの大きさかしら…」

「その通り。クェマドゥラ フェゴ インファティーレ…」

瞬間、魔法陣が赤く発行し、ミラの見立て通り、床から40センチの宙に松明の火ほどの大きさの火がボッと灯り、消えた。

トーマは少し驚いたが、慣れてきている自分を感じつつあった。

「では次に、この石を媒体として魔法を使うとどうなるか…」

エヴァニッチは懐から、あの式の媒体となっていた石の欠片を取り出し、それを魔法陣の中心に置いた。

「クェマドゥラ フェゴ インファティーレ…」

先ほどと同じ詠唱だ。だが、それによってもたらされた魔法は先ほどとは異なっていた。

「なッ―!」

「ッ―!」

そこに現れたのは人の見の丈もある火柱をあげた炎だった。炎は5秒近く燃え上がり続け、そして消えた。

「…エヴァニッチ殿…今のは…」

トレアは気圧された様子で訊いた。エヴァニッチは一度コクリと頷いた。

「そう、この石を置いただけで魔法はその規模、威力を数段増した。カウルスの式は、この石を媒体にしたことによって暴走してしまったのだろう」

エヴァニッチはその石を拾うと、三人に回した。

「見たことのない石ね…」

「ああ、表面には細かい穴があるな…」

真っ黒な色をした石の表面には穴が開いていて、見た目よりも少々重く光沢があった。

「こいつは…」

トーマは石を見てそう口走った。

「トーマ、どうした?」

「見覚えがあるの?」

トレアとミラがその意思を見つめるトーマに訊ねた。

「トーマ君、見覚えがあるなら、ぜひ教えてもらいたいのだがね」

「…確信はない…が、恐らくというものならわかる。こいつは…隕石、もとい小惑星の欠片だ…」

「隕石?」

「詳しく聴かせてくれ」

「まず、こいつの表面の穴は地表に落ちる際に、空気との摩擦で燃えたせいだろう。光沢もそうだ。見た目より重いのは、恐らく含まれている物質の密度が高いせいだ。金属などの鉱石だと思うが」

「だが、なぜそれだけでその石が隕石ということになるんだね?」

「そうね。それだけで断定するのは早計というものよ」

「…カウルス、この石をどこで?」

トーマは訊ねた。

「たしか町を出てすぐの草原だ。俺はいつもそこでいい媒体がないか探しては試してんだ」

「やっぱり…もしこれが隕石じゃないとすると、どうしてそんな場所でこんなことになる?

石や鉱物がこんなになるには、かなりの高温である必要があるが、魔法でもそれだけの火力の物を使えば、辺り一帯燃えたとしても不思議はない。だが、草原にそんな痕跡はなかったろう?」

「確かにな…」

「それに、こいつがこのあたりに落ちてる理由に多少…心当たりもあるしな…」

その言葉でトレアとミラは察した。これが、トーマと、トーマの乗った航行挺とともにやってきたものだということを。

「とにかく、この石には魔力に作用する物質が含まれているんだろう」

「何にしろ、この効果を何とかしなければ、周囲に危険が及びかねない」

「つったって、どうやってこいつの効果を封じるってんだよ?」

エヴァニッチもカウルスもいい案が浮かばない中、ミラは余裕の表情で言った。

「あら、一つわかっていることがあるじゃない」

「どういうことかね?」

「さっきあなたが魔法を使った時、石は近くであなたが持っていたのよ。でも暴走はしなかった。ということは、その石が効果を表すのは、その石自体に魔力を流し込んだ時だけということにならないかしら?」

「…ごもっともだぜ、そりゃ」

「なら、これは対魔法結界を施して地中にでも埋めてしまえばいいか。場所なら私に心当たりがある」

エヴァニッチはそう言うと、少し遠くを見ているような顔をした。カウルスは、その顔を横目で見ていた。

三人は石を二人に預け、ギルドカウンターに向かっていた。依頼の報酬を受け取るためだ。

「トーマ、一ついいか?」

歩きながらトレアはトーマに疑問を呈した。

「なんだ?」

「お前がこの世界に飛び出してきたのは中空だと言ったな?」

「ああ」

「ならば、あの隕石もその中空からということになる。それでも空気摩擦は起こるのか?」

「いや、起こらないだろうな」

「だとすれば、あれは…」

「あれは間違いなく小惑星の欠片だ。あれは、俺が向こうの世界で破壊した小惑星の欠片だ」

「なんだと…!」

「俺が小惑星を破壊するのに使った兵器は、着弾した瞬間に爆発し、化学反応で超高温を作り出す…」

「その欠片が、あなたと一緒にこっちに来て、散らばった…ということかしら…」

「だろうな。まぁさっきは、異世界から来たっていうのも話すわけにいかないからああ言ったが…」

「だとすると、あの隕石はお前の航行挺の近くに多いということだな」

「ああ、多くはそうだと思うが、小さいものは風に流された可能性もあるし、落ちる過程で弾かれたものもあるだろう…」

「なら、他の場所でも魔力が暴走するんじゃないのか?」

「そうね…可能性はないわけではないけど、そう多発する可能性は低いんじゃないから。魔法の媒体にする物は人によって決まっているし、魔法の属性なんかでも向き不向きがあるわ。それに魔法を実際に行使する頻度もそんなに多いわけじゃないし」

「…それなら少しは安心だな…」

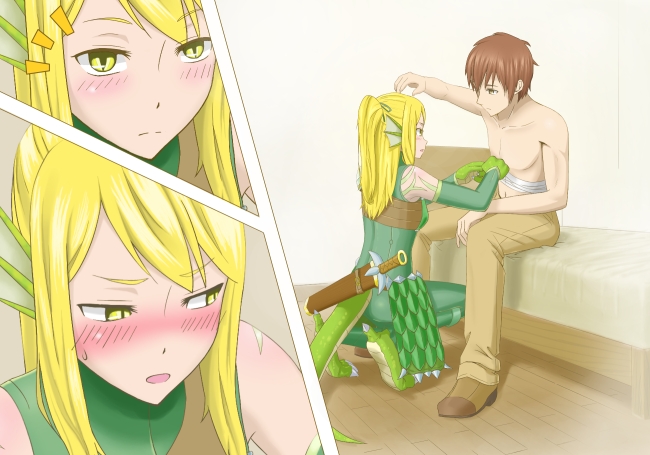

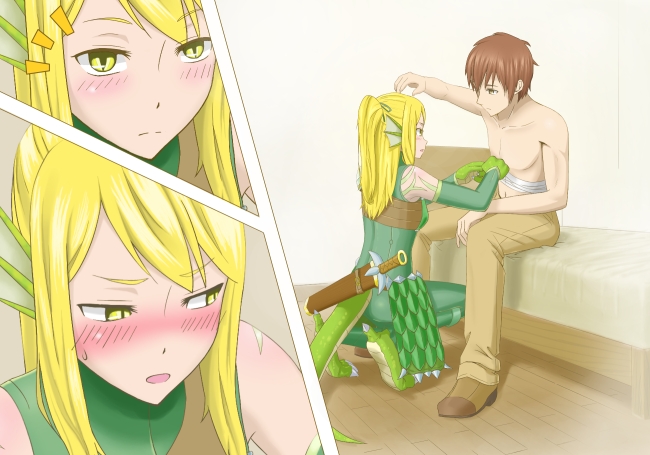

「それよりもトーマ、心配なのはお前の怪我だ」

「え?」

トーマは驚いた。そしてトレアは少し怒り気味に言った。

「戯けめ、気づいてないとでも思ったか?貴様が横腹を痛めたことなど知っている」

図星だった。トーマは戦闘中に式の攻撃を掠めていたのだ。ただ、本人もそのことに気づいたのは家を出てしばらくしてからの事であった。少々血が滲み、服も小さく破れていた。

「幸い、宿に戻れば包帯も薬もあるから手当てしてやる」

「ああ、悪いな」

トーマはすまなそうに苦笑した。

しばらくしてギルドカウンターに到着すると、トーマはカウンターに行きポケットから1枚の四つ折りにした紙を取り出した。

「はい、完了証明書を受諾しました。では報酬をお渡しします」

受付の女性に絹袋に入った金を手渡された。

「またのご利用お待ちしております」

エヴァニッチとカウルスは町の北西側にいた。そこは小高い丘で、一本の木が生えていた。

「何年振りになるかな、お前とここに来るのは…」

「10年ぶりだ。先生が死んじまう前だったからな…昔はここで先生のもとで魔術の鍛錬したもんだったけどな…」

「あの時からお前はアホで…いくら先生が教えても力技だけだった」

「うっせッ、ケンカ売ってんのか?…ったく、そう言うてめぇもそのころから人の失敗を陰険にネチネチネチネチと…」

そのあと二人は木を見上げて黙っていた。

「正直…」

「ん?」

エヴァニッチが話し始めた。

「正直、さっきお前の魔術式を見たとき私は驚いた」

「…なんだよ、まったく成長してなかった、なんて言うつもりか?」

「いや…驚くほど成長していたよ…」

「ッ―!」

カウルスはエヴァニッチの口から出た言葉に狼狽した。

「最後に見た君の魔術式は力だけだった。だがさっき見た式は確かに力押しの部分もあるが、その中に繊細さと緻密さがあった」

「まぁ…そりゃぁ俺だって何もしてなかったわけじゃねぇ。先生に…少しでも近づきたかったからな…」

「私もだ。あれからもっと腕を磨いて、研究して…」

「にしても…」

カウルスはフッ…と笑みを浮かべた。

「陰険野郎にしちゃいいとこ選んだじゃねぇか…」

「私も、らしくないとは我ながら思ったがね…ここなら先生が守っていてくれそうな気がしたんだ」

「ああ、俺もそう思うよ…」

木の裏からリーナとジュアンが現れた。

「主様、準備できました」

「ああ」

エヴァニッチとカウルスは木の裏にまわると、根元に掘られた穴に結界を施した石を埋めた。

宿に戻ったトーマは黒いケースと袋を持っていた。無論、どちらも戻る途中で購入したものである。

それらを部屋に持っていくと、トレアが後から箱を持ってきた。

「まず傷の手当てだ、見せてみろ」

「いや、やっぱり自分でする…」

「いいから見せろと言っているんだ。手当てをして悪化してみろ、笑い話にもならん」

「…わかったよ」

半ば強引にも思えたが、トーマはシャツを脱いでベッドに座った。

トレアは箱を開け、中から傷薬らしき瓶とガーゼ、包帯を取り出した。

「うん、傷は血も止まっているし、大した傷でもない。だが油断すると雑菌が入っても困るからな。何せ人間の体は貧弱だ」

そう言うと傷薬をガーゼに染み込ませ、傷に当てて包帯を巻き始めた。

「…何だ?」

トレアは視線を感じ、トーマと目を一瞬合わせた。

だが、若干顔を赤らめながらすぐに逸らした。

「いや、器用なものだと思ってな」

「あ、当たり前だ。戦士たる者、無傷というわけにもいかないからな。傷の手当くらいできて当然だ。ほら、いいぞ」

「ありがとう、助かったよ」

「あ、ああ。礼には及ばん…」

そう言うとトレアは部屋を出た。そして大きく呼吸した。

〔…やっぱり自分でやらせるんだった…〕

「どうしたの?顔赤いわよ?」

「ッ!」

気づけばミラが立っていた。

「あ、赤くなどないっ!」

「さっきは大きく深呼吸してたし、何かあったの?」

「なっ…な、なんでもないっ!」

「あら、そう。ならいいんだけど」

無論、ミラはわざと言っている。

しばらくしてからトレアはドアをノックをした。

「どうだ?」

「ああ、一応着ては見たが…」

トレアとミラはドアを開けた。

「ん、なかなか似合うじゃないか」

「ええ、いい感じよ」

「そうか」

トーマは先ほど買ってきた服を着ていた。淵に赤いラインの入った紺のジャケットと青みがかった黒っぽいボトムは、彼の体によく合っていた。

彼はもしかすると中世の世界と類似しているのかとも思っていた。だが、売っている服は案外カジュアルなものも多い。実際そういったものを着ている人間をこの世界で見なかったかといえばそうでもない上、むしろ奇抜な恰好をしている人間はこちらの方が多い。

「着心地はどうだ?」

「悪くない、見た目よりも動きやすいし丈夫そうだ。ケースもちょうどいい」

トーマが服と一緒に買ってきた黒いケースには銃とパイロットスーツが収められていた。

「それは良かったわ」

「でもよかったのか?報酬は俺たちの生活資金なんだろ?」

「あら、服もそれもこの世界で生活するには必要よ」

「まぁそうだが…」

「何を思うことがある?それの代金は私たちの稼いだものだ、それにそれの残りもあと5万リーゼもあるんだ。支障はなかろう」

トレアの言うとおりだった。ノルヴィの稼いでくる分も合わせれば何の問題もなかった。

「予定通り明日の朝には出発するから、二人とも体を休めておきなさい」

「ああ」

そして翌朝、四人は町の北側にいた。

「それじゃ行きますかぁ〜」

ノルヴィは暢気に言った。

「トーマ、次の町までには坂道があるが、バテたりするなよぉ?」

「ああ、大丈夫だ」

「行くか」

「ええ」

そう言って四人は町を後にした。

その一時間後…

「はぁ…ハァ…ちょ…三人とも…もちっとゆっくり…ゼェ…ハァ…」

坂道の途中で、

「おい、ノルヴィ。さっきトーマにあんなことを言っておいてその様か?」

「だって…荷車が…重いんだもの…」

おっさんが一人バテていた。

「あらあら…まだ道は長いわよ?」

「ひぃぃぃぃぃ…」

トーマは元の世界では軍人だった、当然身体能力は訓練によって高められている。とはいえ、三十分間激しい運動を続ければその疲れは大きい。その上、「一発当たれば死ぬ」などというまるで弾丸や大砲のような攻撃をギリギリで避け続けているような状況で、その精神にかかる負担はいかほどになるだろうか。

「大丈夫?」

「ミラ…ああ、平気だ…」

「そう、無理は禁物よ」

「ああ」

ミラはトーマと向かい側にいるトレアとの間に座っていた。トレアは壁に寄りかかって立り、目を閉じていた。二人もまた、その疲れを癒している最中なのだ。

ドアを開けてエヴァニッチとカウルスが入ってきた。

「皆さん、お休みのところ申し訳ない。あの式についての分析結果が出たのでね」

トレアは目を開けた。

「どうだった?」

「癪だったが、この陰険ロン毛にも確認してもらった。あの式の魔法陣ははっきり言って不備はなかったよ」

「まぁ所々無茶な式はあったがね」

「うっせっ…でもあぁなっちまうのはおかしい」

「じゃあどうしてあの式は暴走したんだ?」

トレアは腑に落ちない風に言った。

「私たちは媒体の方に問題があるという見解に至った。なので先ほど少し実験してみたのだが…まぁ見る方が早いかもしれないね」

エヴァニッチは懐からチョークを取り出し、部屋の床に魔法陣を描き始めた。正円を描き、その中にまた小さな正円。正方形が2つ45度角度をずらして重なった紋様を両円の中に描き、最後に見たことのない文字を1つの正方形の四辺に沿って描いた。

「それは…火属性の魔法の陣ね…」

ミラは魔法陣を見て言った。魔法陣は属性によって用いられる幾何学模様が違い、正方形は火属性に用いられることが多い。

「そうの通り。では三人とも、少し近づいてくれ」

三人がエヴァニッチとカウルスに近寄ると、エヴァニッチはミラに質問した。

「ミラさんとトレアさんは、魔法について多少知識がおありかね?」

「ああ、私はほぼ基本的なことだけだ。ミラの方が詳しい」

「なるほど。ではミラさん、この魔法陣で発動できる魔法の効果と規模はお分かりになるかね?」

ミラはその長い髪を手で耳にかけながら、上体を少し屈めて魔法陣を凝視した。

「そうねぇ…さっき言った通り火の魔法…たぶん一瞬発火するものだと思うわ。床から少し浮いたところで発火して、規模的には松明くらいの大きさかしら…」

「その通り。クェマドゥラ フェゴ インファティーレ…」

瞬間、魔法陣が赤く発行し、ミラの見立て通り、床から40センチの宙に松明の火ほどの大きさの火がボッと灯り、消えた。

トーマは少し驚いたが、慣れてきている自分を感じつつあった。

「では次に、この石を媒体として魔法を使うとどうなるか…」

エヴァニッチは懐から、あの式の媒体となっていた石の欠片を取り出し、それを魔法陣の中心に置いた。

「クェマドゥラ フェゴ インファティーレ…」

先ほどと同じ詠唱だ。だが、それによってもたらされた魔法は先ほどとは異なっていた。

「なッ―!」

「ッ―!」

そこに現れたのは人の見の丈もある火柱をあげた炎だった。炎は5秒近く燃え上がり続け、そして消えた。

「…エヴァニッチ殿…今のは…」

トレアは気圧された様子で訊いた。エヴァニッチは一度コクリと頷いた。

「そう、この石を置いただけで魔法はその規模、威力を数段増した。カウルスの式は、この石を媒体にしたことによって暴走してしまったのだろう」

エヴァニッチはその石を拾うと、三人に回した。

「見たことのない石ね…」

「ああ、表面には細かい穴があるな…」

真っ黒な色をした石の表面には穴が開いていて、見た目よりも少々重く光沢があった。

「こいつは…」

トーマは石を見てそう口走った。

「トーマ、どうした?」

「見覚えがあるの?」

トレアとミラがその意思を見つめるトーマに訊ねた。

「トーマ君、見覚えがあるなら、ぜひ教えてもらいたいのだがね」

「…確信はない…が、恐らくというものならわかる。こいつは…隕石、もとい小惑星の欠片だ…」

「隕石?」

「詳しく聴かせてくれ」

「まず、こいつの表面の穴は地表に落ちる際に、空気との摩擦で燃えたせいだろう。光沢もそうだ。見た目より重いのは、恐らく含まれている物質の密度が高いせいだ。金属などの鉱石だと思うが」

「だが、なぜそれだけでその石が隕石ということになるんだね?」

「そうね。それだけで断定するのは早計というものよ」

「…カウルス、この石をどこで?」

トーマは訊ねた。

「たしか町を出てすぐの草原だ。俺はいつもそこでいい媒体がないか探しては試してんだ」

「やっぱり…もしこれが隕石じゃないとすると、どうしてそんな場所でこんなことになる?

石や鉱物がこんなになるには、かなりの高温である必要があるが、魔法でもそれだけの火力の物を使えば、辺り一帯燃えたとしても不思議はない。だが、草原にそんな痕跡はなかったろう?」

「確かにな…」

「それに、こいつがこのあたりに落ちてる理由に多少…心当たりもあるしな…」

その言葉でトレアとミラは察した。これが、トーマと、トーマの乗った航行挺とともにやってきたものだということを。

「とにかく、この石には魔力に作用する物質が含まれているんだろう」

「何にしろ、この効果を何とかしなければ、周囲に危険が及びかねない」

「つったって、どうやってこいつの効果を封じるってんだよ?」

エヴァニッチもカウルスもいい案が浮かばない中、ミラは余裕の表情で言った。

「あら、一つわかっていることがあるじゃない」

「どういうことかね?」

「さっきあなたが魔法を使った時、石は近くであなたが持っていたのよ。でも暴走はしなかった。ということは、その石が効果を表すのは、その石自体に魔力を流し込んだ時だけということにならないかしら?」

「…ごもっともだぜ、そりゃ」

「なら、これは対魔法結界を施して地中にでも埋めてしまえばいいか。場所なら私に心当たりがある」

エヴァニッチはそう言うと、少し遠くを見ているような顔をした。カウルスは、その顔を横目で見ていた。

三人は石を二人に預け、ギルドカウンターに向かっていた。依頼の報酬を受け取るためだ。

「トーマ、一ついいか?」

歩きながらトレアはトーマに疑問を呈した。

「なんだ?」

「お前がこの世界に飛び出してきたのは中空だと言ったな?」

「ああ」

「ならば、あの隕石もその中空からということになる。それでも空気摩擦は起こるのか?」

「いや、起こらないだろうな」

「だとすれば、あれは…」

「あれは間違いなく小惑星の欠片だ。あれは、俺が向こうの世界で破壊した小惑星の欠片だ」

「なんだと…!」

「俺が小惑星を破壊するのに使った兵器は、着弾した瞬間に爆発し、化学反応で超高温を作り出す…」

「その欠片が、あなたと一緒にこっちに来て、散らばった…ということかしら…」

「だろうな。まぁさっきは、異世界から来たっていうのも話すわけにいかないからああ言ったが…」

「だとすると、あの隕石はお前の航行挺の近くに多いということだな」

「ああ、多くはそうだと思うが、小さいものは風に流された可能性もあるし、落ちる過程で弾かれたものもあるだろう…」

「なら、他の場所でも魔力が暴走するんじゃないのか?」

「そうね…可能性はないわけではないけど、そう多発する可能性は低いんじゃないから。魔法の媒体にする物は人によって決まっているし、魔法の属性なんかでも向き不向きがあるわ。それに魔法を実際に行使する頻度もそんなに多いわけじゃないし」

「…それなら少しは安心だな…」

「それよりもトーマ、心配なのはお前の怪我だ」

「え?」

トーマは驚いた。そしてトレアは少し怒り気味に言った。

「戯けめ、気づいてないとでも思ったか?貴様が横腹を痛めたことなど知っている」

図星だった。トーマは戦闘中に式の攻撃を掠めていたのだ。ただ、本人もそのことに気づいたのは家を出てしばらくしてからの事であった。少々血が滲み、服も小さく破れていた。

「幸い、宿に戻れば包帯も薬もあるから手当てしてやる」

「ああ、悪いな」

トーマはすまなそうに苦笑した。

しばらくしてギルドカウンターに到着すると、トーマはカウンターに行きポケットから1枚の四つ折りにした紙を取り出した。

「はい、完了証明書を受諾しました。では報酬をお渡しします」

受付の女性に絹袋に入った金を手渡された。

「またのご利用お待ちしております」

エヴァニッチとカウルスは町の北西側にいた。そこは小高い丘で、一本の木が生えていた。

「何年振りになるかな、お前とここに来るのは…」

「10年ぶりだ。先生が死んじまう前だったからな…昔はここで先生のもとで魔術の鍛錬したもんだったけどな…」

「あの時からお前はアホで…いくら先生が教えても力技だけだった」

「うっせッ、ケンカ売ってんのか?…ったく、そう言うてめぇもそのころから人の失敗を陰険にネチネチネチネチと…」

そのあと二人は木を見上げて黙っていた。

「正直…」

「ん?」

エヴァニッチが話し始めた。

「正直、さっきお前の魔術式を見たとき私は驚いた」

「…なんだよ、まったく成長してなかった、なんて言うつもりか?」

「いや…驚くほど成長していたよ…」

「ッ―!」

カウルスはエヴァニッチの口から出た言葉に狼狽した。

「最後に見た君の魔術式は力だけだった。だがさっき見た式は確かに力押しの部分もあるが、その中に繊細さと緻密さがあった」

「まぁ…そりゃぁ俺だって何もしてなかったわけじゃねぇ。先生に…少しでも近づきたかったからな…」

「私もだ。あれからもっと腕を磨いて、研究して…」

「にしても…」

カウルスはフッ…と笑みを浮かべた。

「陰険野郎にしちゃいいとこ選んだじゃねぇか…」

「私も、らしくないとは我ながら思ったがね…ここなら先生が守っていてくれそうな気がしたんだ」

「ああ、俺もそう思うよ…」

木の裏からリーナとジュアンが現れた。

「主様、準備できました」

「ああ」

エヴァニッチとカウルスは木の裏にまわると、根元に掘られた穴に結界を施した石を埋めた。

宿に戻ったトーマは黒いケースと袋を持っていた。無論、どちらも戻る途中で購入したものである。

それらを部屋に持っていくと、トレアが後から箱を持ってきた。

「まず傷の手当てだ、見せてみろ」

「いや、やっぱり自分でする…」

「いいから見せろと言っているんだ。手当てをして悪化してみろ、笑い話にもならん」

「…わかったよ」

半ば強引にも思えたが、トーマはシャツを脱いでベッドに座った。

トレアは箱を開け、中から傷薬らしき瓶とガーゼ、包帯を取り出した。

「うん、傷は血も止まっているし、大した傷でもない。だが油断すると雑菌が入っても困るからな。何せ人間の体は貧弱だ」

そう言うと傷薬をガーゼに染み込ませ、傷に当てて包帯を巻き始めた。

「…何だ?」

トレアは視線を感じ、トーマと目を一瞬合わせた。

だが、若干顔を赤らめながらすぐに逸らした。

「いや、器用なものだと思ってな」

「あ、当たり前だ。戦士たる者、無傷というわけにもいかないからな。傷の手当くらいできて当然だ。ほら、いいぞ」

「ありがとう、助かったよ」

「あ、ああ。礼には及ばん…」

そう言うとトレアは部屋を出た。そして大きく呼吸した。

〔…やっぱり自分でやらせるんだった…〕

「どうしたの?顔赤いわよ?」

「ッ!」

気づけばミラが立っていた。

「あ、赤くなどないっ!」

「さっきは大きく深呼吸してたし、何かあったの?」

「なっ…な、なんでもないっ!」

「あら、そう。ならいいんだけど」

無論、ミラはわざと言っている。

しばらくしてからトレアはドアをノックをした。

「どうだ?」

「ああ、一応着ては見たが…」

トレアとミラはドアを開けた。

「ん、なかなか似合うじゃないか」

「ええ、いい感じよ」

「そうか」

トーマは先ほど買ってきた服を着ていた。淵に赤いラインの入った紺のジャケットと青みがかった黒っぽいボトムは、彼の体によく合っていた。

彼はもしかすると中世の世界と類似しているのかとも思っていた。だが、売っている服は案外カジュアルなものも多い。実際そういったものを着ている人間をこの世界で見なかったかといえばそうでもない上、むしろ奇抜な恰好をしている人間はこちらの方が多い。

「着心地はどうだ?」

「悪くない、見た目よりも動きやすいし丈夫そうだ。ケースもちょうどいい」

トーマが服と一緒に買ってきた黒いケースには銃とパイロットスーツが収められていた。

「それは良かったわ」

「でもよかったのか?報酬は俺たちの生活資金なんだろ?」

「あら、服もそれもこの世界で生活するには必要よ」

「まぁそうだが…」

「何を思うことがある?それの代金は私たちの稼いだものだ、それにそれの残りもあと5万リーゼもあるんだ。支障はなかろう」

トレアの言うとおりだった。ノルヴィの稼いでくる分も合わせれば何の問題もなかった。

「予定通り明日の朝には出発するから、二人とも体を休めておきなさい」

「ああ」

そして翌朝、四人は町の北側にいた。

「それじゃ行きますかぁ〜」

ノルヴィは暢気に言った。

「トーマ、次の町までには坂道があるが、バテたりするなよぉ?」

「ああ、大丈夫だ」

「行くか」

「ええ」

そう言って四人は町を後にした。

その一時間後…

「はぁ…ハァ…ちょ…三人とも…もちっとゆっくり…ゼェ…ハァ…」

坂道の途中で、

「おい、ノルヴィ。さっきトーマにあんなことを言っておいてその様か?」

「だって…荷車が…重いんだもの…」

おっさんが一人バテていた。

「あらあら…まだ道は長いわよ?」

「ひぃぃぃぃぃ…」

12/08/07 03:59更新 / アバロンⅡ世

戻る

次へ