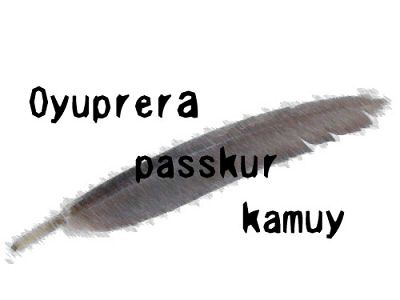

オユプレラ パシクル カムイ

活気のある朝の青空市場。

卸売り業者の中年同士が競い合うように声を張り上げ、商売魂のありそうなおばさんが手を叩きながら木台に乗った商品を自慢げな口上と共に通りかかる客に勧める。

テーブルにパラソルを突っ立てた小さいスペースで商売をする人もいれば、地べたに絨毯を広げて露店を出している人もおり、かと思えばリュックを背負って商品名と『うちではこれを扱っています!』といった感じに書いたプラカードを持って立っている人だっている。

表に出す形はどうあれ、ここには『売る』と『買う』という需要と供給が栄えていた。

「にぎやかな市場だって聞いていたけど、これは凄いな」

喧騒の合間を歩いていた一人の青年が、キョロキョロとしきりに視点を変えながらつぶやいた。

安そうな服に革の胸当て、気休め程度の細い剣を鞘に収めて腰にかけている。軽い旅の様相なのは容易に想像できる格好だ。

ふと立ち寄っただけだった市場に沸く賑やかさが予想外だったのか、それとも市場というもの自体が初めてなのか。

とにかく青年は、妙に感心しながら歩みを進めていた。

「よっ、兄ちゃん! 今朝方に揚がったばかりの海産物はどうだい? 早く買わないとダメになっちまうよー!」

「すいません、旅の最中なのでナマモノはちょっと」

「そこのぼうや、ちょっと寄っていかないかい。アンタには……この色の石がよく似合うと思うよ!」

「うーん、宝石とか装飾品はあまり興味が無いので」

田舎者の旅人だと服装のせいですぐわかってしまうためか、通りかかる三者三様の露店に声をかけられる。

何か買う目的があって来たわけではないので、声をかけられた端から即断っていった。

通りかかった大きな街で大きな朝市がやっていた、それだけである。

せいぜい薬草程度のものが帰ればいいなくらいにしか考えていなかった。

「おっ、ひらけた場所に着いたな」

断りを入れながら歩いているうちに、いつの間にか少し大きめの、路面が古臭い石畳になっている広場に到着した。

この街のメイン広場である、通称『雌牛の広場』と呼ばれる場所である。

先ほどまでは少し大きな一本筋の通りの両脇に店が並んでいるという感じであったが、こちらは文字通り開けた広場にフリーマーケット形式にいろんな露店が並んでいる。

果物、鋳物、武器、小道具、加工済みの食品……。

店の形式も様々ならば、売り子も若い子から影のありそうな老人まで様々。

まるで、この一帯だけが複数の異国を絡めたエキゾチックな街のように。

「とは言っても、見に来ただけで買い物は無いしなぁ……」

冷やかしは悪いと思いつつも、見たことある物ない物を見物しながらその場を過ぎようとした。

広場の入り口から、反対にあるもう一つの入り口まで。

だいたい距離にして七割程度を突っ切ったあたりで、ななめ後ろの方角から珍妙な音頭が聞こえてきた。

「やあれそうれ! とん、とん、とんがらし!」

青年もそれほど多くの人生経験をしたわけではないが、その短い人生の中でも聞いたことの無い不思議なリズム。謎のメロディ。

どこか心惹かれる部分がある一方、突飛な音にややずっこけそうになった。

あまりにも脳みそに引っかかるフレーズがどうにも気になって、青年はそっと視線を後ろに移した。

「ひりりと辛いは山椒の粉、すいすい辛いは胡椒の粉! とん、とん、とんがらし!」

一人の異形の少女が舞い踊っている。

踊っているというよりは、トントンと小刻みに片足を浮かせてステップを踏んでいるといったほうが正しいだろうか。

両手が翼になっているからハーピーの類に違いない。

背中には身の丈ほどの、何かよくわからない赤くて直角三角形型の大きな張子を背負い込んでおり、踊りと見た目の不釣合い具合がやたら浮き出ている。

彼女の右側に店を構えている陶器の露店主は、自分の売っている皿とどちらが売り物なのかわからなくなるくらい目を丸くしながら眺め、左側の反物を売っている露店主は、となりが目立ちすぎて自分の売り物の影が薄くなると言わんばかりに嫌そうな視線を飛ばしていた。

「なーもう、誰も買いに来ないとは。困った困った」

とかく周りの商人の目もさることながら、そもそも何を売っているのかいまいちよくわからないわけで、賑わう市場の中でも珍しく誰も足を止めようとしない。

たぶんじっくり見ているのはこの青年だと言っても過言ではない。

両手が羽の少女は、その羽を軽く上下に振る。体で今の困窮状況を表しているように。

「しょうがない」

魔物娘はおもむろにしゃがむと、足元に置いてある高さの無い長方形の木箱を引き寄せた。

箱の両端に白いヒモをくくりつけてから、そのヒモを首の後ろにかけて立ち上がる。両手が翼になっているのになんと器用なことか。

そしてヒモを通した木箱を持つ姿が、まるで弁当売りのようだ。

背負っている張子の位置を後ろ手で調整し、周囲を行き交う老若男女を一通り眺めた後、コホンと軽く咳払い。

続いて、片手で木箱の表面を一発叩くと。

「結構毛だらけ猫灰だらけ、ありがた山のほととぎす。ありがたいならトカゲもドラゴン、お里のカラスも天狗ときたもんだ! そこな道行く旦那様! ちょいとどうですかこの商品!」

小噺をし始めた。

もはや本格的に何を売っているのかわからない。

何屋なのかわからず素通りしていた人間たちも、なんぞ一体、と言わんばかりの表情で軽く立ち止まってそちらを見た。

ハーピーっぽい魔物が、市場の中で唐突によくわかならい小噺をいきなり始める。

客引き要素としてはそれだけで十分すぎるほどだった。

ちょうど振り向いた人間の中で、彼女の一番近い位置にいた筋骨隆々の男性が彼女に引き止められた。

彼女は懐から小さな木の筒を取り出して、男性に見せ付ける。

「さて東国はジパングにおきましては臣から民百姓にいたるまで、八百八町皆様方からご衆望いただいておりますこの唐辛子! やれ薬とくれば薬味ともなる七つ色! 明店のエビスさんも一口食べればさも仁王様の……あ、ちょ、ちょっと!! だ、旦那様!?」

買う気が無いのに引き止められたせいか、単に話がうるさかっただけなのか、男性はいらないというジェスチャーをするとその場を離れてしまった。

せっかくのチャンスを逃したことで、少女は嘆息しがっくりと肩を落とす。

「なんだあれ……」

振り向いてからしばらく茫然と眺めていたが、謎だ。

何を売っているのかもはなはだ疑問であるものの、一連の流れを見ていたらそれ以前に何をしたいのかすらわからなくなってくる。

これほど不思議な光景は見たことが無い。

『唐辛子』という耳慣れない単語のことも含め、青年は胸の内に少々の興味が淡く沸きあがって来た。

「ちょっと覗いてみる程度なら良いかな。悪い魔物にも見えないし」

変な物だったら困るけれど、旅に困らない物だったら一個くらい買っておいても良いだろう。

広場の出口から徐々に中央の少女の下へ足を運ぶ。一歩、また一歩。

うなだれる少女の前に青年は歩み寄り、遠慮がちに小さく声をかける。

「あの」

「おぉ、いらっしゃいませ旦那様! 如何いたしましょうか♪」

客のそれだと思ったのか、話しかけられた途端にきびすを返して笑顔になる少女。

いざや続けと言わんばかりにすぐに商売トークに切り替える。このあたりは非常に徹底しているというか、今日昨日に商売を始めたという雰囲気ではないのは明らかだ。

近くでよくよく見ると、見た目だけではなく服装も異質であることがわかった。

オリエンタルという言葉の一言で済ませてしまって良いものか、とにかくこの辺りの地方の服装でも、自分の知っている地域の服装でもない。

やたら袖の長い羽織。毛玉のような装飾。木の葉でできた……平べったい何か。

異国情緒がその姿からもよく滲み出ているので、青年は思わず彼女の首から下をじっと見てしまった。

「旦那様?」

「あ! いえ、その、そもそも何を売っているのかわからないんですけど。何屋さんですか? あと『唐辛子』って?」

「おおっといけないいけない。これでございます」

青年はたどたどしく疑問を持っていることについて訪ねると、少女は長い袖で懐から小さな木の筒を取り出す。羽の先で摘むなんて器用というレベルじゃない。

筒の見た目は8センチメートルの小さなもので、上部にフタが付いていた。フタも同様に木で作られているようだった。

少女は自分の顔の高さまで筒を持ち上げ、自信に満ちた顔でこう答えた。

「じゃじゃーん! これぞジパング独自の香辛料、七味唐辛子でございます。七種類の香辛料を乾燥させて混ぜたものですね。本来ならお客様のご注文に合わせて好きなように調合してお渡しするのですが、そうするとこの場に持参する荷物が七倍になってしまうので、今回は既に調合を済ませた唐辛子をお売りいたしている次第でございます!」

鮮烈なるマシンガントーク。これが商売人の本気か。

小噺でもないのに、商品説明がとても詳細で、とても長い。逆に頭に入ってこない。要するに食べ物ということなのはわかる。

「試しに一口どうぞ」

そう言うと、彼女は青年の手を翼で引き寄せた。芯のある羽がチクチクとこそばゆい感覚を生む。

これまた器用に羽を使って木蓋を開けると、二回三回、スナップを効かせて筒をゆすった。

「これは……」

中から這い出た物体を、青年は物珍しげにまじまじと見つめた。

小さく、赤やオレンジの粉挽きされた物がたくさん。無数に。

香辛料といえば自分の中では黒や白、他には緑色等の木の実なり草なりを食したことはあるものの、黄色や赤色のものは初めて見る。

鼻を近づけるとわずかに酸っぱい香りがした。この香りも初めての体験である。

香辛料ということなので一気食いはせず、軽く舌を出して舌先に付着させて、上あごにこすり付けるようにして味を確かめた。

刹那、舌先がピリピリとする感覚に襲われ、反射的にのどの奥に押し込んだ。

「んん゙、辛ッ!!」

真っ先に脊髄反射で出てきたのがその一言だった。香辛料なのだから当たり前だが。

飲み込んだ後は舌の辛さはそれほどでもないが、のどの方がだんだんと熱くなってくる感覚に襲われる。ストレートではなく後を引く辛さ。

少女はその反応が面白かったのかニヤニヤと薄笑いを浮かべて、青年に感想を求めてきた。

「どうです?」

「当然だけど辛い。でもなんというか、辛いだけじゃなくて甘いというか酸っぱいというか……」

「辛さも甘さも酸っぱさも、お客様の好みに合わせて調整できる。これが複数種類の材料を合わせた七味唐辛子の魅力でもあります」

ぺこり、と浅く頭を下げて筒を懐に戻す。

単に辛いだけではなく、複数の味が組み合わされて出来たエスニックな調味料。オリエンタルな風味は好みが分かれるだろうが、その都度人の好みに応じて辛味や酸味を変えて売ってくれるのは便利である。

こちらの大陸でもこの香辛料が広まれば、さらに食文化の幅も広まるはず。

が、この『唐辛子』という名前も、そのようなものがジパングにあるという話も、まったくもって聞いたことが無い。旅先でも皆無。

大きな街の市場で行商が売っているにもかかわらず、先ほどのように誰も手にとっていかないからであろうか。

大方の予想としては、おそらく……。

「そんな素晴らしい香辛料なのに、まったくこの辺りでは誰も見向きもしないのですよ。アピールするために、ほらこの背中! 来る前に丸一日かけて唐辛子の熟れた実の張り子まで作ったんですから! もー、これだけやれば目立つと思ったのですけどね……何日経ってもこんな感じですよ」

「(あ、これ唐辛子の実だったんだ……)」

これだろう。

両翼で少女は頭をくしゃくしゃかきむしる。勢いあまって被っている帽子がちょっと斜めにずれた。

目立つのは間違いない。目立つ。確実に目立つ。ただ、目立ちすぎなのだ。

冷静に考えていると、背中に謎の赤い張り子を背負ったハーピーみたいな少女が、意味不明の音頭と共に前衛的なダンスをしていたらどうだろうか?

そんなもの近づきたくないに決まっている。

青年はそうは思わなかったが、やはりそれ以前に魔物嫌いな人も多少なりともいるわけで、そういう人は相当慎重にいかなければ手に取ることもしないはずだ。

むしろ、先の客やまわりの行商の反応を見る限り、このままでは不審人物として通報されかねない気もしなくもないと青年は思っていた。

売り物は非常に面白いのに、悪評だけが広まってしまっては元も子もない。

「思うんだけど、ちょっと売り物とかがわかりにくいのかなー……って」

失礼を承知で青年はその話題を口にした。

逆ハの字でまぶたを強く閉じていた少女は、一転きょとんとした表情になって彼の顔を見た。

「と、申しますと?」

「どう言っていいのかわからないけど、例えば唐辛子って食べ物をこの辺の人はみんな知らないんだ。だから、唐辛子の実を唐突にオブジェにして見せられても、それを唐辛子だって説明しないと『なんだそれ?』ってなっちゃうよね?」

「言われてみれば確かに……」

「あと、あの……何だ、歌っていうのかな? あの歌とか小噺みたいなことしながら売る人って見かけないからさ、珍しすぎて逆に近づきにくいってのもあるかもよ」

「うむぅ」

少女は小さくうなりながら、考え込むように首を垂らした。

オリエンタルな空気を前面に押し出した結果、どの面も必要以上にやりすぎてしまったのかもしれない。

少女曰く、このような小唄や小噺とともに行商が食品を売るという行為は、ジパングでは当たり前のことなのだという。文化の違いが結果をマイナス方向に向かわせている事実は残念な限りだ。

「独自路線はある程度残しつつ、多少は他のお店の売り方の真似事をしてみてもいいんじゃない?」

青年は少女の肩をポンと叩く。少女は一瞬肩の手に視線を移し、次に面食らった顔で青年を見上げた。

彼は肩に置いていないもう片方の手の人差し指を市場の店達に向けると、そのまま周囲をぐるっと指差しながら語りかけた。

「ほら、あそこの果物屋さんとか、果物を半分に切って中身を見せて新鮮さをアピールしてる。向こうの陶器屋さんは、自分の商品の頑丈さを示すためにわざと地面に落として見せてる」

各々商売に命を賭ける、方向性はすべて違うが魂は同じ商人一同。

自分の商品がこのようなものである、ということを別々のやり方で模索して示す。

当たり前だが難しい行為。

「唐辛子はこんな味。唐辛子はこういうもの。今まで以上に、でももうちょっとわかりやすく馴染みやすくしてみたらどうかな?」

こだわりがあるのかもしれない。でもこだわりだけでは始まらないし終わらない。

『郷に入っては里に従え』のことわざしかり、独創性も一定にしておきつつ、まわりと馴染めなければ意味も無い。

でも一度馴染めれば、あとは野となれ山となれ。単純なものなのだ。

「わかりました! もう少し売り方を変えてみます。もっともっと、皆様方がお近づきになりやすいように!」

少女はにんまりと笑みを浮かべた。最初に話しかけたときと同じように、いやそれ以上に輝いた笑みを。

商売のノウハウなど皆無なのにこんなことを言ってしまって、これが原因でさらに失敗することになったらどうしよう、と思う節もあった。

ちょっと出すぎた真似をしてしまったかなと青年は思ったが、彼女の反応に内心は少し安堵の感情が出てきた。

もしもダメだったら、その時は自分が責任を取ろう。そんな思いもあった。

あとは少々自分が協力をしよう、と。

「よーし、じゃあジパング文化普及のために、その七味唐辛子を一本貰おうかな!」

ぐっと拳に力を入れて、少女以上に青年が気合を具現化してみせた。

少女は驚きのあまり固まったが、数秒して顔が元の軽いものに戻った。

「本当でございますか! では、お鳥目を……」

「お鳥目? あぁ、お金ね」

少女は商品の値段をこちらの地域の物価に換算して伝え、青年はその額のとおり腰元の小袋から小銭を数枚出して渡した。

この分量の香辛料を単品で買うということが無いので詳細はわからないが、少なくとも高い値段ではなかった。

わざわざ海を超えてジパングから商品を運んできているはずなのに、存外リーズナブルなのがうれしい。

なおさらこの商品が皆に知れ渡れば良いのに、と心の中で思った。

お金を受け取った少女は、まだ木箱を首に下げたまま深くおじぎをする。

「ヒオーイオイ、オマナンクル!」

「え?」

「あ、私の故郷の言葉でですね、こちらの言語だと『ありがとう、旅の方』みたいな意味かと」

うれしかったのか思わず故郷の言葉が出てしまって、ばつが悪そうにはにかんだ。

手足は完全に人外だが、この反応は紛れも無く人間と変わらないもので、少々青年も素朴な可愛さにドキっとしてしまった。

少女は続けて故郷の言語で、客への挨拶を締めくくる。

「ヤイトゥパレノパイェヤン。スイウヌカラアンロ(お気をつけて。また会う日まで)。どこかの街でも、またのご来店をお待ちしております」

深々と、今までで一番長く、気持ちのこもったお辞儀。

東洋式に合わせて青年も軽く会釈を交わす。

「うん、また、どこかで」

今日初めて会ったとは思えないくらい仲良く話していた少女に背を向けて、手を振った。

旅は道連れ世は情け。明日になれば青年もこの街から出て別の場所に行くだろう。

彼女も行商の身、どこかでまた出会う確立は相当低い。

どこかの街でも、また会えたら良いなと心に思う。

これは安心できない彼女への母性本能か、それとも今一時で湧き上がった恋心か。

答えはわからない

「さーてさてさて、とりあえずのぼり旗作って店名とか書いて明確にしなければ。うーん、『カラステング印の唐辛子』とかでいいかな?」

「(カラステングっていう種族だったんだ……)」

うしろの方向から、商売人の威勢の良い掛け声が聞こえてくる。

新しい一歩に踏み出そうとした少女の声だった。

カラステングというのはたぶん彼女の種族名なのかもしれない。あてのない推理だが、たぶんそうだろうと確信した。

唐辛子同様、聞いた事の無い種族名だったが、ジパング独自の魔物だろうということは想像に難くなかった。

同時に、そういえば彼女の名前を聞いていなかったな、と青年は広場の出口に差し掛かったあたりで気がついた。

ナンパでもあるまいし、わざわざ聞きに行くのも恥ずかしい。いつかまたどこかの街で出会ったときにでも聞くことにしよう。青年は鼻で笑った。

願わくばその唐辛子とは逆に、彼女の商売が酸いも辛くも無く順調に行かんことを。

小さな木の筒を青年は強く握り締めてから、服のポケットに突っ込んだ。

11/12/26 01:14更新 / トロワ